※本記事は2019年6月に「note」へ投稿した記事のリライト版です。本記事公開後に執筆した「いんせい!!」と登場人物名を合わせるなどの修正を行っています。

#1

プレーボールを過ぎた頃、横浜の空はすっかり暮れていた。

平成31年度のセントラル・リーグ開幕戦:横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズの一戦は、両軍エース:今永投手と笠原投手の緊迫した投げ合いが続いていた。幸運にも今やプラチナチケットとなった横浜スタジアムでの観戦チケットを入手することができ、久々の高揚感を心から楽しんだ。同時に、野球やコンサートによる旅行を楽しんでいた昔日を思い出していた。

思えば20代の頃の筆者は、野球観戦と地方遠征をライフワークとしていた。決して何百という野球場を巡った訳ではないが、現地でのアミューズメント施設には目もくれず、ひたすら鉄路の活用と現地でのコンサートや野球場体験に特化した旅行ばかり行っていた。あの頃の旅行とは過程であり、目的地は野球場であった。

今、30代も後半に差し掛かった筆者は、あまり旅行に出なくなってしまった。正確を期して表現するならば、何かの用事によって国内外に赴くことはあるものの、それはおおよそ冒険とは言いがたいタスクで埋められたものばかりであった。例えばそれは大学の課程であり、その場合の目的地は自宅であった。普通に言うと出張である。強いて言えば大学の合宿などは出張とは言いがたい楽しみもありそうなものだが、観光施設間を貸し切りバスで淡々と移動するだけの旅程は筆者にとって苦い薬であった。ローカル線に乗れや。何年か後にはなくなっちゃうかもしれないんだぞ。

試合は中日エース笠原投手の降板を機に横浜打線が突如として目を覚まし、大勢が決した。半年ぶりに場内に轟く横浜市歌と「熱き星たちよ」を聴いて焚き付けられた懐かしさが、今や昔日の記憶となった冒険の感情を思い出させていた。

旅行したい。どこか遠くへ。

しかしこのとき、実は遠くへ行くことが決まっていた。話は前の年の冬に遡る。

大学院に所属していた筆者は、ゼミの上野先生(仮名)の思いつきによって国際学会のポスター発表を行うこととなった。会場はニューヨークであった。

ポスター発表といっても内容が精査され、その年のテーマに即した発表でなければアクセプトさせない程度のハードルが設けられていた。正直言って通過すると思っておらず、非常に軽い気持ちで投稿したところ、アクセプトされてしまった。たまたま自分のリサーチテーマと学会のテーマが適合していたらしい。上野先生もモチのロンで通過し、両名はニューヨークを目指すこととなった。外は雪も降りそうな寒さで、帰り道が億劫だったことを覚えている。ただ準備期間があったため、航空券はお得な価格で購入することができた。ESTAなるアメリカ特有の入国申請も行った。歯医者の定期検診は治療中の渡航にリスクを感じ、帰国後に日延べした。所属している合唱団で暗譜しなければいけない譜面は、ややこしいので気持ちだけ持ち出すことにした。やるべきことはやっていた中で、しかし全く「ニューヨーク」という響きが己の中で現実感を持つことはなかった。無理もない。出張であるからだ。

もちろん出張といっても、これまた正確な表現を期すならば、本務以外何もできないということはない。筆者はこの数年で、海外では北欧(スウェーデン、デンマーク)に赴いていた。いずれも大学院関連のものであったが、現地では可能な限り地下鉄を乗り回し、鉄道を乗り回し、バスを活用できるだけ活用することにしていた。コペンハーゲンには色々な観光施設やスポットがあったと思うが、限られた自由時間は鉄路に費やされた。旅の記憶にせめてもの爪痕を残すにはこれしかなかったとも言える。ただそうした時間は慰め程度のものであり、とても旅行記としてとりまとめられる体験を蓄積させることはなかった。行った先でコンサートも野球も観ないままなど、遠征しながら着陸しないで帰ってきたようなものである。

今回のニューヨーク出張も当初はそうなることを覚悟していた。どうせ長居することができないならばいっそ早めに帰らせて欲しいと思ったくらいだ。しかし上野先生は予想に反し、一週間という長い日程を望んできた。ゼミが休講になってしまうがそれでもよいのか?と心配になったが、筆者が心配することでもないので唯々諾々と従った。

話をニューヨーク界隈に戻そう。

これまでの海外遠征はすべてが西であった。今回のニューヨークも西側諸国ではあるが、東の方へ向かうことは大きな違いである。西には西だけの正しさがあるという、東には東の正しさがあるという。これまでとは異なる状況は、新しい体験として筆者の心を揺さぶるかもしれない。出張という枷の中、これまでとは違うという事実が、ローテンションの心に微かな光を差し込ませたように思えた。

#2

出立まで一ヶ月となった頃、国際学会側への提出物の期限を迎えた。そのデッドラインと同時に、筆者は上野先生と具体的な行程を決めることとなった。

春前はゼミなんて休んでやると気勢を上げていた上野先生であったが、フルスケジュールではゼミを連続で休むこととなる。それはさすがに立場上マズいな、と気づいてしまい、トーンダウンした先生は遅れてニューヨーク入りすることになった。一方筆者はというと、当初予定であった学会前日入りに加え、上野先生が自らの研究テーマに関する視察を行う後泊にもつきあうことになった。トータル8泊9日。仕事の都合から小旅行を基本としていた筆者にとっては空前のスケールであった。喧々囂々の協議の末、筆者の日程は以下のように決まった。

5/21:アメリカ入国、ホテル@ブルックリンにチェックイン

5/22:ホテル@ブルックリンをチェックアウト、学会レジストレーション(入場登録)、地下鉄乗り回し、知人と会食、ドミトリー@マンハッタン14丁目にチェックイン

5/23:(学会参加)遅れてNY入りする上野先生と合流

5/24:(学会参加)

5/25:(学会参加)ドミトリー@マンハッタン14丁目をチェックアウト、ホテル@マンハッタン39丁目にチェックイン

5/26と5/27:視察(ヤンキースタジアム、ハイライン)

5/28:ホテル@マンハッタン39丁目をチェックアウト、アメリカ出国

5/29:日本帰国

旅程のコンセプトは「時差調整→学会関連行事→視察」である。ここでの時差調整とは初日から2日目のホテルを指す。運動不足、もともと生来の横着者でもあるのかもしれない筆者はとにかく時差を伴う移動に弱かった。筆者のこれまでのすべての海外渡航歴を紐解くとシンガポール、東欧、北欧、フランスであるのだが、すべての回で時差ボケに見舞われていた。これらの国々はいずれも西回りであるから、夜更かしを続けること、つまり夜型人間が朝型人間に劇的なメタモルフォーゼを遂げている!といかに自覚できるかが克服の鍵であるのだが、それでも順応には一日半を要していた。

それが今回は東方向、しかも半日ものズレがある場所への渡航である。日本でどれだけ早起きの努力を行っても、地球の反対側時間の朝に収まるような常識的な時間の起床とはならない。シンガポールですら違和感を覚えた自律神経氏が、普通の対策で納得してくれるとはとても思えなかった。

このため出発前に準備できることはすべて行う決心をしていた。様々な時差ボケ対応情報を読みあさったところ、要点は「いかにアメリカ時間(渡航先)だと思い込むか」に尽きるようだった。具体的には数日前から渡航先時間を意識して寝起きし、現地ではできるだけ当地の日光を浴びることで体内時計を調整するという力技である。しかし睡眠確保を優先するならば、滞在中も日本時間のままの生活リズムで押し切るという荒技も有効であるようだった。現地滞在一週間というスパンは、どちらの強行突破ルートを選択するか悩ましいところである。いずれにせよ何らかの対策を施していれば、時差ボケの発症自体を抑えることは困難でも、症状の深刻化を防ぐことは可能であると踏んでいた。どちらで乗り切るかはこのさい現地到着後に決めればいい。

二日目には知人との会食を設定した。ニューヨークというと実際は言うまでもなく、ポピュラーな駐在先である。そのため決して友人知人の多くない筆者でも、現地に滞在している知人を見つけ出すことができた。幸いにも先方は快く日程調整に応じ、学会と日程が被らない二日目の夜に落ち合うこととなった。現実的には三日目の夜まで単独行動となるため、百万が一の事件事故に巻き込まれた際に頼れる先があることは重要であった。なお上野先生は研究仲間、かつこの国際学会での発表を予定している先生方5名程度と連絡を取り、筆者を含めた学会関係者一味はグループLINEで日程を共有することとなった。なにはともあれ学会での発表が終わるまでは、頼れる連絡先は多いに越したことはない。

#3

喧々囂々とは書いたものの、基本的には黙って上野先生の方針に従っていた筆者だが、行きたい場所について求められたところでその思いは決壊した。

「ヤンキー・スタジアム、行きましょう」

形ある物だけがすべてを語ってゆくこの世で最も美しい景色は、コンコースからスタンドへのアプローチトンネル(ボミトリー)を通過し、一瞬の明順応の後に視界に飛び込んでくる野球グラウンドであると筆者は思っている。ヤンキースタジアムとは言わずと知れたニューヨーク・ヤンキースの本拠地であり、おそらく世界で最も威厳のある野球場である。ヤンキースという球団がベイスターズの仇敵:読売ジャイアンツのポジションに位置する金満球団であること、別にベイスターズが登場するわけでもない公式戦を観る筋合いはさほどないことなど、冷静に考えるとそこまで希求するものでもないスポットではあるのだが、その緑なす芝生は見なくてはならないものであった。否、長年目を背けてきた「旅行」というチャンネルが、横浜スタジアムでのフラッシュバックなどを通して活性化されたのだ。この出張の、この旅行の目的地としてヤンキー・スタジアムは相応しい。

突然の熱意に、上野先生はしかしかなり消極的であった。加えて悪いことに、ニューヨーク滞在期間のほとんどでヤンキースは遠征に出ており、まともに試合を観られそうなのは現地27日の一択であった。

「じゃあ一人で行ってきてください」

つれない返事に筆者は失望した。しかしそれならそれで気楽なものかもしれない。治安の不安はあるものの、そんなこと野球場で気にすることではない。勝てば治安は良いし負ければ悪い。ベイスターズについては、仮にもリーグ優勝すれば横浜公園の噴水に飛び込む人が続出するだけである。

「分かりました。行ってきます」

出張という枠組みから解放されたかのように、旅行への情熱が戻ってきたことを感じていた。

#4

もう一つ、行っておかなければいけない場所があった。

「ハイライン、歩きましょう」

ハイラインとは、最近ニューヨークに登場した、廃線となった貨物線の高架橋をリノベーションした遊歩道である。日本でも横浜の旧東急東横線(横浜~桜木町)にて同種の整備が検討されていたが、ニューヨークのハイラインは全長2キロにも及ぶ規模であるとのことだった。賢明な読者なら既にお気づきのことと思うが、地下鉄好き、鉄道好き、鉄道旅行好きである筆者が、廃線利活用物件を嫌いであるはずがない。変わらないでいる事がやり直さないという事と違う道なのは知ってるつもりである。子どもの頃、自分の部屋が欲しいなと思った時、有蓋車(ワム)でもいいんじゃないかと本気で思っていたこともあった。今でも倉庫ならいいんじゃないかなと思っている。

このスポットについては上野先生も好意的であった。

「N先生やH先生(注:学会で現地合流予定の皆さん)も薦めてたからね、行こうか」

わしが薦めたから行くんじゃないんかい、と思ったが、とりあえず黙っておくことにした。

これで日程の後半の目処が立ってきた。上野先生はハイライン以外はどこか別のところに行くらしい。さすがにそれは関知しようがないので、自己責任ということでとりまとまった。さすがにこの日数を費やしていれば、学会終了後の安堵感も相まってだいぶ体調も落ち着いているだろう。そんな目算もあった。

月日はあっという間に流れ、前日を迎えた。何を持って行くべきか悩み、結論として「向こうで何も補充できなくてもギリギリ生きていける」ためのすべてを持ち込むことにした。下着系は洗う場所がないと想定して日数分準備した。アメニティは存在しないことを想定して植物物語(旅行用)を購入した。もしものケガの時用にキズパワーパッド。どんな気温になるか分からないから、スプリングコートからTシャツまで。こんな要領で詰めた結果、往路にしてトランクは8割方埋まっていた。それもこれも、生きて帰るためである。

#5

01:出立から離陸まで

ニューヨークは初夏の中にあるらしい。成田からの便には間に合うだろうか。

旅立ちの日は、太平洋を東進する少し早めの梅雨前線によって荒れ模様であった。しかし冒頭の憂いは見事に裏切られ、成田空港には予定の二時間ほど前に到着した。帰国時ならいざ知らず、買い込む余地のない出国時にお土産物屋さんなどのお店巡りは苦痛でしかないのだが、余裕を持って出国手続きを終わらせることができた。出国後、ラウンジにて東京五輪の野球チケット獲得競争にとりあえず参戦するなどの雑務をこなし、いよいよ搭乗と相成った。

今回は体力面の不安もあり、プレミアムエコノミーを選択した。プレミアムエコノミーとは、はっきり言って「小太りのエコノミーシート」程度の代物なのであるが、やっぱりプレミアムエコノミーにしとけばよかった・・・と悔やむ程度には身体がやられることが想像できたため、出費をためらうことはなかった。しかもこのフライトでは隣のシートに人が来なかったため、人による圧迫感がなかったことは幸いであった。ただし機長のヤマギシ氏曰く、折からの嵐の名残によって離着陸が渋滞し、かつ直前の飛行機が部品を滑走路に落としたかもしれないという結構なインシデントが起こっていたため、離陸は実に一時間以上遅れた。これからの旅路の苦闘を暗示するに相応しい幕開けであった。

02:離陸から機内食

なにしろニューヨークまでは、首尾良くジェット気流に乗ったとしても片道十二時間以上かかる。既に一時間を空費しているので、半日以上を機内で過ごすことは確定した。

飛行機は北日本地方を眼下に見遣るであろう位置関係を保ちながら一直線に飛行を続けている。時折気流の乱れと思しき揺れが生じるものの、衝撃度合いは行きがけに体験した初夏の嵐を思い起こすにつけ、物足りないレベルであった。通路側の乗客が窓のシェードを下ろさないため、窓外には背筋を伸ばしたくなるような蒼穹が広がっていた。日本時間では午後六時過ぎ、アメリカ東部時間では午前五時過ぎである。

一日はこれから始まる。自宅出立から離陸あたりまでは夢であったと思い込み、離陸後は気持ちを米国時間の支配下に置くことに決めていた。すべては時差ボケの軽減のためである。

時差ボケの軽減策として時差調整と共に取り入れようとしたのが、食事調整である。これは誰から聞いたのか忘れてしまったが、体内時計を調整するコツとして、寝ている時間帯に食事を摂らないことが重要なのだという。我が人体は先述した昭和初期型亭主である自律神経氏と癇癪持ちの胃腸夫人がイニシアチブを握っているため、元々夜中の食事には気を遣う必要があった。徹夜仕事を強いる深夜の飲食は、胃腸夫人の逆鱗に触れる典型的な愚行だからである。それはつまり、食事を摂らない時間帯は夜間であると認識させることで、夫人の機嫌を保てる可能性があることを意味すると考えた。実は今回、出発前ラウンジにて軽食類には一切手を出さないという作戦をとっていた。その時間帯はアメリカ東部時間の深夜であったからだ。しかしサービスのクオリティーには定評のある全日空、日本時間午後七時を伺うこのタイミングで動かないはずはない。フライトアテンダントから機内食の案内がなされ、No,thanks. とかっこよく決めるべきところ、迷わずカツ丼を選択した。

選択後、瞬間的に体調を案じたが、機内食は(機内食としては)絶品であった。大丈夫、アメリカでも朝だからと夫人に言い聞かせ、出立からほとんど飲み食いしていなかった反動もあってか、海外渡航では初めて機内食を完食した。このやらかしが後に甚大な影響を与えることは、もはや書くまでもないだろう。

03.泊まる場所

長時間フライトついでに、今回の宿泊地についての詳説を行おう。

初日の宿泊地は、今回の旅程で最もエクスペンシブなホテルを選択することとした。エクスペンシブといってもいわゆる高級ホテルではなく、日本でいうところの少し広めのシティホテルという位置づけである。既に知られていることであるが、ニューヨークのホテルは高い。東京のホテルも最近は高いと感じるが、体感的にはさらにその倍の値段が設定されている。欲しかったのは高級感ではなく、安定した環境である。仮に到着後に時差ボケに悩まされたとしても、環境からの負荷が低ければ体力が維持され、順応も早いに違いない。またこのホテルはニューヨーク中心部のマンハッタンではなく、やや南側に位置するブルックリン地区に位置する。これは飛行機が到着するジョン・F・ケネディ国際空港から地下鉄一本で到達できる場所でもあり、なおかつそこそこの治安が保たれていることを期待しての選択であった。

今回の旅の宿泊場所のハイライトはここからである。二日目から三日間は、大学のドミトリーに宿泊することとなっていた。ドミトリーというと聞こえはよいが、要は大学の学生寮である。今回参加する国際学会はN大学の校舎にて行われることから、宿泊施設に寮を活用するプランが設定されていた。一晩100ドルポッキリ、通算300ドルである。日本で300ドルあれば少し郊外の東横インを常宿にしてお釣りが来ると感じるが、ニューヨーク、しかもマンハッタンの中枢でこの価格帯はお値打ちである。

学会終了後は視察を円滑に行うため、マンハッタンの中心部に近いホテルを予約した。ただし選定したのは筆者ではなく上野先生であった。そのため吟味の機会が事実上なかったことは気に掛かっているものの、この時期になればさすがに時差ボケも解消し、生きていればそれなりに当地に順応しているだろうと思い、容認した。もし我が夫妻が機嫌を損なっていなければ、もはや安全と寝具とWi-Fiがあれば事足りるからである。

しかし、後半ホテルの決断に異を唱える気にならなかった理由は、どちらかというとドミトリーへの不安で気が回らなかったことが大きい。

04.ドミトリーの思い出

筆者は中等教育(中学・高校)を全寮制の学校で過ごした経験を持つ。ただでさえ多感な時期において、いきなり俗世と隔絶された、しかもプライバシーもセキュリティもヒューマンライツも存在しない劣悪な環境に放り込まれれば、不安を抱くなと言う方が無理である。特に中学の寮は酷く、一つの部屋が二つのゾーンにセパレートされ、それぞれのゾーンに二段ベッドが4台並ぶ、都合16人部屋であった。氷川丸の三等客室が一番近いかもしれない。旅ならば目的地に着くまでの限定的な肩身の狭さに旅情を感じることもできようが、三等客室に住むとなれば、人を選ぶ環境であることは間違いない。それでもこうした環境が人を育てるとばかりに、生徒側に価値のある技術や能力が残されればまだ救われたのだが、当時の筆者に残されたのはベッドメークの完成度を追究する姿勢とと引っ越し荷物をパッキングするノウハウくらいであった。ホテルマンでもこの程度の能力では間に合わない。いささか極論かもしれないが、その全寮制の学校で得られた掛け替えのない経験は、他の環境でもっとポジティブに受け止められたであろうものばかりである。

かのようにドミトリーという施設に対しただならぬ憎悪を抱いている人間が、成り行きとはいえドミトリーに足を踏み入れることは歴史的瞬間である。もちろん、寮といっても千差万別である。先に述べた十六人部屋は極端な事例であることは理解できる。実際その学校も進級と共に一部屋の定員が少ない部屋に移れるというルールを採用しており、高校一年で4人部屋、二年で2人部屋、三年で独房と、進級それが罪とばかりに昇進することとなっていた。また学会からの宿泊プランに「部屋は個室(一人利用)」と明記されていたため、プライバシーが担保されていることは数少ないプラス要素であった。それさえあれば何とかなるだろう。むしろ寮で長年暮らした経験が、数日間の生活を助けてくれるかもしれない。

05.地下鉄

嫌な話はここまでにして、ニューヨークといえば地下鉄である。物騒な情報は別で触れるとして、ここでニューヨークの地下鉄路線図を一緒に確認して欲しい。

まさに混迷である。写真の男の子の頭の上付近にあたる、ブルックリンを中心とした結びこんにゃくの如き路線網を見て、利用を断念する旅行者も少なくないであろう。まず路線が多い。加えて枝線も多い。色の数は東京に及ばないように見えるものの、異なる路線を同じ色で表現しているようにも見える。なにより路線の敷き方に何のグランドビジョンも感じられないのだ。いくら需要がある区間としても、いちいち線路の経路を変えることに何のメリットがあったのだろうか。路線網以外に仕入れていた情報も含めてまとめると、次のような特徴があることがわかった。

・路線には急行と各駅停車があり、乗っていた電車が突然急行になることもある

これは首都圏なら、中央線の快速(オレンジ色)と各駅停車(黄色)の関係と同一である。同じ緑色の線(4・5・6号線)でも、4・5号線は都心では急行線を走り、郊外と郊外を結ぶ。一方飛ばされた駅を補完する各駅停車として6号線がある。3つの路線は線路が繋がっているため、4号線が途中で6号線に運用変更、ということも可能となっている。

・路線は深夜や土日に運用パターンを変更する

これも中央線快速と同じコンセプトである。その例で言うと、早朝と深夜の中央線快速は、本数の少なさによる利便性の低下を避けるため、各駅停車の線路に乗り入れるものがある。そのためこの時間帯は東京から飯田橋などへ乗り換えなしで到達することができる。これと同じ措置がニューヨーク地下鉄でも採用されているのだろう。路線によっては朝夕のラッシュルートだけ都心への直通が設定されているケース、工事などの事情ですべての列車が各駅停車の線路(緩行線)を経由するという事例もあるようだ。

・24時間運行だが、深夜帯の運行頻度はまばら

東京、いや日本では、これに該当する路線は存在しない。24時間運行が実現できるのは、路線数や線路本数の豊富さが根底にあるといえよう。保線業務を行う路線だけ運休すればよいのだ。しかし日中と同じ頻度で運行しているわけではなく、場所によっては日本の終夜運転の頻度に毛の生えたレベルであるらしい。また多くのガイドブックにて「深夜の地下鉄は危険」とあったが、深夜は地下鉄でなくても危険であるというのは野暮であろうか。

などなど、じっくりと路線図と解説を眺めていくと冷静になるもので、状況が想像できるようになってきた。路線が結びこんにゃくである事実は飲み込むとして、乗り放題カードによってこれらはすべて乗り放題となること、同じ番号のラインは基本的に同じ行先となっていることは、複雑さの中に見出せたシンプルさである。むしろ行先や種別の違いを系統(号線)の違いに反映させると、例えば上野東京ライン・湘南新宿ラインは100系統以上になってしまう。それからするとまだニューヨーク地下鉄の色分けはリーズナブルである。むしろ、上野東京ライン・湘南新宿ラインは車両が同じ、行先も種別もまちまちの中、利用者はよく使いこなしているともいえる。

06.英会話とポケトーク

飛行機はアリューシャン列島をかすめ、大圏コースを順調に飛行している。昭和40~60年代において、日本から欧米に向かう国際便は給油や迂回の必要からアンカレッジ(アラスカ)を経由していた。しかし現在は冷戦終結や機体の技術革新などもあり、ほとんどの旅客便がアンカレッジを素通りしている。余計な時間がかからなくなったのは喜ばしい反面、長時間フライトに倦み始めたこれくらいの頃合いに休憩が挟まるのは案外悪くなかったのかもしれない。

さて、今回の旅行では治安の他にも懸念する事項がある。英会話である。これまでの海外渡航先は当然ながら非日本語圏であったが、非英語圏でもあったため、非母国語同士それなりに通じ合うことができた実感があった。それが今回は超絶怒濤の英語圏であるから、英語以外一切存在しない世界であることを覚悟しなければならない。しかし筆者にとって英語は読む、書く、歌う機会はあれど、話すことはここまでほとんどなかった。その要因として、英語への比類なきアレルギーを書かずにはいられない。

話はまた中学に戻る。この学校は英語教育にも力を入れており、外国人講師による英語の授業も存在した。しかし当時のこの学校での英語教育で養われたことは「いかに笑われずに済むか」であった。テストの点数が低ければ笑われ、ネイティブ講師の発音を忠実に真似れば笑われた。生徒は皆、笑われないように勉強し、笑われないように押し黙った。もちろんこうした事象はこの服役型学校特有の現象ではなかったのかもしれない。現に大人になった後もこの恐怖は年を追うごとに酷くなった。これまで多くの人に英語のアドバイスを請うてきたが、誰もが笑われないための英語を教えようとしてくれた。日本人の不自然な発音への批判。構文の不正確な適用への指摘。あらゆる指導は完全栄養食のごとき合理性を根拠に、饐えた臭いに似た言い方でそれを強引に飲み込ませてくる存在であった。

かのように英語に対してもただならぬ恐怖を抱いている人間にとって、英語圏への突入は無謀そのものである。受験勉強の杵柄である英単語ストックはあるにせよ、熟成されたトラウマはすべてを無効とするだろう。今回ばかりはメカに頼ることを決意した。CMでもお馴染みの翻訳装置「ポケトーク」である。これは任意に指定した二カ国語間について、日常会話程度の会話を吹き込めば瞬時に翻訳してくれるというすぐれものである。出国前にこの秘密兵器について上野先生に話すと、今度の国際学会は英語のみならず世界から研究者が集うだろうし、これを使用してプレゼンすれば面白がられるかもね、などと興味なさそうに返してくれた。実際問題ポケトーク以前に、現地の人々とそこまで込み入ったトークを行うことがあるのだろうかという根本的な疑問も生じるが、持つべき味方は多いに越したことはないだろう。特に英会話へのコンプレックスが桜島の如く延々と火を噴いているような状態では。

07.英国歌曲

もはや時代が時代なら心の底から鬼畜米英と叫びそうな筆者だが、しかし趣味として位置づけている音楽(歌唱・鑑賞)において、英語は特別な存在である。西洋の歌曲において二大言語といえる存在がイタリア語とドイツ語であるが、筆者は英語の持つ独特のリズム、世界観、奥深さに特別な重みを感じ、歌の発表会では基本的に英国歌曲ばかり取り上げている。その理由を本質的に掘り下げたことはないのだが、このフライトを機に確認してみようではないかと思う。第一に、劇的である。イギリスではシェイクスピアに代表されるような劇の文化が古くから定着しており、音楽や歌曲はその文化の片翼を担ってきたといえる。音楽に劇的要素が必須項目のように求められる土壌は、その表現様式の発展に大きな影響を与えていると考えられる。また劇的という言葉で英語を語るなら、ミュージカルの存在も無視できない。ミュージカル自体はアメリカが発祥とされるが、奇しくも同じ英語圏の文化による発明ともいえる。これも言語と文化が湛えていた劇的要素が、人類に新たな表現の形をもたらした典型例ではないだろうか。第二に、詩的である。詩作自体はどの言語でもなされている営みであるが、英詩の調子の良さは独特に思える。第三に、明快である。これも素朴な感想として、英語は読みやすい。時に記号的と揶揄される言語であるが、言語の形態として英語のシンプルさは究極の形といえるのではないだろうか。英語は素晴らしい。英語の歌も、また素晴らしいものである。

アメリカ東部時間とは裏腹に、機内の照明は一気にナイトモードとなった。とにかくまだ先は長い。この旅日記を読み始めた人も、ここまで読んでまだニューヨークにたどり着いていないという現実を受け入れたくはないだろう。それくらい長い。意外とアラスカは大きい。

08.レクイエム

話ついでに、趣味の歌のエピソードの続編を書き連ねることにする。

現在取り組んでいる歌のジャンルは一般的にクラシックと呼ばれるものであるが、私見として音楽のジャンルはオフィスのパーティションのようなもので、仕切りとしては存在するものの空間としては繋がっているものだと信じている。ただ強いて言えば、そのパーティションは横軸(ロック、テクノといったジャンル)のほか、縦軸(時代)についてもやんわりと存在し、それを意識しなければならないのがクラシックというジャンルの特性だとも感じている。縦軸について更に掘り下げると、クラシックの縦軸はパーティションによって大きく五つに分かれている。バロック、古典派、ロマン派、近代、現代である。この仕切りは主に音楽理論の形成史でもあるのだが、個人的には音楽が誰に向けられたものであったか、を示しているものと捉えられると感じている。非常に雑なまとめとなるが、現代に通ずる音楽理論の構造が完成したバロックの時代まで、(今に残っている)音楽は神への貢ぎ物であり、神の表現の探究であった。少なくとも、神を多分に意識したものが主流であったはずである。しかし時代が啓蒙思想に傾き始めた中、音楽も宗教と袂を分かち始めた。モーツァルトに代表される古典派音楽の誕生である。題材として宗教は音楽の主要な要素であったが、それまでは禁じ手であった様々な技法が天才作曲家達の音楽センスによってアンロックされ、世に放たれたのがこの時代である。後期古典派の旗手とされるベートーベン死去後、音楽は三つ目の部屋、ロマン派に移る。この時代はいわゆる調性音楽が確立され、音楽は純然たる芸術作品として聴衆を楽しませるという地位を確固たるものとした。ロマン派という用語は当時流行したロマン主義からの援用であるが、実際にこの時代の音楽は美しく、可愛らしく、ロマンティックな作品が多い。筆者としては、クラシック音楽を聴き始めたいのだけど・・・というリクエストを受けるときがあれば、間違いなく後期ロマン派音楽作品群を薦める次第である。ロマン派の隆盛は19世紀後半まで続くが、世界が大戦の動乱に巻き込まれていくことと同期し、その華美なる時代にピリオドを打つこととなった。近代音楽の登場である。この時代になると音楽表現はもはや「楽」を探究するばかりではなく、人々や社会の不満、イデオロギーを表現する存在としても重宝された。奏でられる音は単なる美しさの表現から大なり小なり逸脱し、新規性と新奇性の双方が充実していった。そして20世紀、大戦が終結し、音楽にもエレクトロニクスや録音技術の革新がもたらされる中、音楽はもはや人の感性に最適化させるという前提も取り払うようになった。音楽が音楽自身のために表現することを始めたのである。現代クラシックと括られる五つ目の部屋の登場である。もちろん、現代には数多くの横軸の部屋が軒を連ね、そのほとんどが人を楽しませるというかつてのクラシック音楽が培った理念を継承しているから、相対的に現代クラシックの部屋はエッジな作品の巣窟になってしまったのかもしれない。ただ、神から人、人から社会、社会から自分自身、という流れを意識すると、その発展プロセスは決して不自然ではないと感じる。

前置きが長くなったが、この縦軸を網羅する共通テーマと呼ぶべきキーワードが一つあるので、これも紹介したい。それは「レクイエム」である。大雑把に言うと、キリスト教のミサで用いられる典礼文に曲をつけたものであり、国ごと時代ごとに様々な作家が曲を残している。大衆向け音楽としてのレクイエムの嚆矢としてよく取り上げられるのは、古典派作家:モーツァルトの遺作「レクイエム」であろう。当人はこの曲の作曲中に絶命し、残された箇所を弟子のジュースマイヤーが補筆した版が一般的である。偉大な作曲家がまさに天に召される最中を記したかのような、美しくも悲しげな旋律は後の「レクイエム」作品群にも大きな影響を与えている。様々なレクイエムの中で、日本、世界で著名な作品をいくつか挙げると、まずはイタリアの大作曲家:ヴェルディの「レクイエム」を取り上げたい。この曲は元々ヴェルディと他の作曲家によるコンピレーション作品として構想されたものであったが、ヴェルディ以外の作家の進捗は遅いものであった。しびれを切らしたヴェルディは単独で作品を書き上げ、ここに結果オーライながらレクイエムの新たな傑作が誕生することとなった。共著者の動きが悪く、結局作業しているのは自分だけという研究事例は全世界に五万とあるものだが、すぐれた才能はこうした逆境からもきちんと結果を残すあたりはさすがである。続いてはフランスの大作曲家:フォーレの「レクイエム」も取り上げなければならない。日本の合唱界隈においては、比較的少人数で取り組める著名レクイエム作品ということもあって認知度は高い。全編を通してレクイエムの本旨である祈りの波が静かに、確かに紡がれていく珠玉の逸品である。また典礼文を用いないなどのオリジナル要素はあるものの、ドイツの大作曲家:ブラームスの「ドイツ・レイクエム」は人類史上に燦然と輝く傑作である。何事にも起承転結が存在するが、この作品は7つの楽章すべてがクライマックスである。なおモーツァルト以外の3名は、時代は少しずつ前後するものの、いずれもロマン派に属している。とにもかくにもロマン派は傑作揃いなので、合法的定額制音楽ストリーミングサービスで気軽にじっくり聴いてみて欲しい。オススメの名曲が見つかれば、それは生涯の財産となるに違いない。

さて、レクイエムの系譜はロマン派で終わることはなく、近代・現代でも「レクイエム」は生み出され続けている。例えば、前項で筆者が猛プッシュした英国の作曲家:ブリテンによる「戦争レクイエム」や、デュリュフレ「レクイエム」、武満徹「弦楽のためのレクイエム」などが著名である。そして2019年7月、筆者が片隅で所属するコーラスでは、なんと近現代作曲家の大家であるジェルジュ・リゲティによる「レクイエム」を演奏する。本作品の全4楽章は、さながら地球の大自然のうごめきが憑依したような壮大な世界観であり、コーラスはその表現の担い手として大車輪の活躍を見せることになっている。英会話からここまで長かったが、自然な繋ぎで宣伝できたのではないだろうか。ちなみに想像している方もいるかもしれないが、譜面は日本に置いてきてしまったので、機内での選択肢が一つ足りなくなったことは少しもったいなかった。しかし機内で読んでもおそらく何も理解が進まない程度には難解な譜面なので、決断は正しかったと思う。なお説明のほとんどはもっともらしく書いているが結構適当であるので、正確なところを知りたい方はご自身で確認作業を行われたい。

09.JUDY AND MARY

どう座ってもどこかが痛くなる厳しい状況がやってきた。手持ちのアイテムを使い果たした今、頼れるのは機内オーディオしかない。この飛行機の各席には、映画やドラマ、オーディオが楽しめる装置が完備されており、ここでは酔いの心配が低いオーディオを選択することとした。オーディオ機能では懐かしの名盤からごく最近のアーティストまで、30以上のアルバム作品から抜粋された7~10曲ほどを聴くことができた。数ある選択肢の中で今回は、JUDY AND MARYのベスト盤「FRESH」からの曲を聴くことにする。

最近の学生の中で、YUKIは知っていてもJUDY AND MARY(以降「JAM」)を知る人は少なくなっているかもしれない。1993年、シングル「POWER OF LOVE」でメジャーデビューしたJAMは、名プロデューサー:佐久間正英のバックアップもあり瞬く間にヒット曲を連発。特に4枚目のアルバム「THE POWER SOURCE」は、バンドブーム最盛期の90年代後半生まれの作品の中でも屈指の名盤である。頂点を極めたJAMであったが、徐々にメンバー間の音楽性の違いが表面化。短期的な活動休止を経て、2001年1月、6枚目のアルバム「WARP」リリースを以ての解散を発表した。

それ以来、実に多くの季節が流れたが、再始動の気配は一切感じられない。メンバーはそれぞれの音楽活動が充実していることもあって再集結する可能性は低く、JAMの存在も人々の記憶から少しずつ遠ざかっている。しかし本作を聴くと、JAMの音楽は令和を迎えた現在もなお、音楽シーンにおいて堂々と渡り合えるであろう個性を具えていることがわかる。時代が更に進み、JAMを生で目撃した者がいなくなってしまった後も、その足跡や評価は日本音楽史に残り続けるだろう。JAMが解散前最後に残したメッセージ(JUDY AND MARYはあなたの一部です)は、これからJAMの音楽に遭遇する人々に引き継がれていくに違いない。

しかし機内オーディオでは収録曲中8曲しか聴けないので、フライト時間からすればあっという間に聴き終えてしまった。仕方がないので次のアルバムを物色することとする。

10.ZARD

ZARDという存在を認識している人は今も多いはずであるが、具体的な活動内容を知らない若人も増えてきているのであろう。ボーカル:坂井泉水を中心とした音楽プロジェクト:ZARDは、1991年のデビュー以来、数多くのミリオンセラーシングルを世に送り出してきた。現在も第一線で活躍するバンド:B'zと同じ事務所(ビーイング)に所属し、人気と実績は当時のB'zと並び立つものであった。2007年、坂井泉水は不慮の事故により早すぎる旅立ちを迎えてしまったが、その音楽葬には多数のファンが詰めかけた。機内オーディオに収録されていたのは「最後のベスト盤」とされる25周年記念盤で、10曲を聴くことができた。

J-POPにおいて夏を代表する楽曲は数多いが、筆者からはZARDの「揺れる想い」をその最上位曲として推薦したい。この楽曲は歌詞やメロディーの清潔さはもとより、アレンジの爽快感も抜群である。これほどまでに夏の到来を、海辺に吹き付ける熱い潮風を、気温の上昇と共に舞い上がる気持ちを想起させる楽曲はそうそうない。それにしても収録曲を眺めると「負けないで」「心を開いて」「マイ フレンド」「永遠」「君に遭いたくなったら…」などなど、90年代を象徴する楽曲が目白押しである。しかし活動の成功に反し、坂井泉水の歌詞は一貫して「届かないものへの切なる思い」が充満していることにも改めて気づかされる。「揺れる想い」も歌詞をよく読むと、特有の切なさが曲の核心に位置していることが分かる。それでいながらポジティブなエネルギーに満ち溢れているのは、切なさや満たされない感情も、逃げずに向き合うことで未来への推進力に変えられるのだという強烈なメッセージにも思える。

彼女が手に入れようと願っていた何かは知る由もないが、今、彼女は音楽の神様の手の中にある。傑出した音楽の才能が物語の半ばで旅立ってしまうのは寂しいものであるが、神様が彼女に欲しがっていたものを施しているのであれば、そこには永遠の幸せがあるに違いない。

#6

11.機内食2

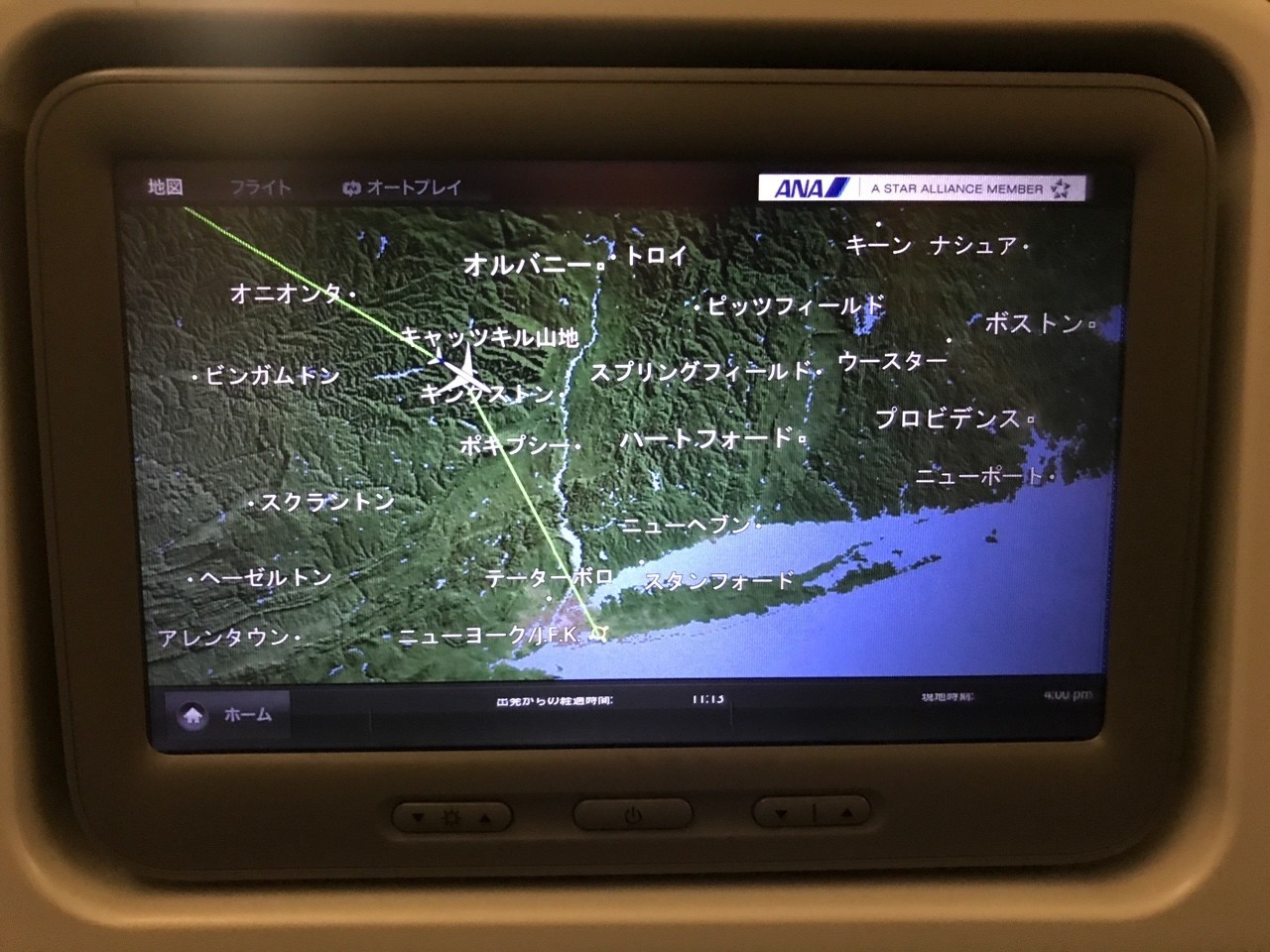

何度目かの「マイ フレンド」を聴いていたあたりで夢見る時を過ぎ、気がつくと二回目の機内食のメニュー選びの場面であった。アメリカ東部時間午後1時過ぎ、考えてはいけないが日本時間では午前2時頃である。うっかり寝てしまったのは明らかに日本時間の影響とみられるが、ここでは長時間フライトによる疲労と言い聞かせた。二回目の機内食は、アメリカ時間であればお昼過ぎであることから、むしろ食べなければいけないものである。腰の痛みは限界であったが、ありがたくいただくことができた。食事後、もう一度ZARDを聴いていたが、さすがに何度も聴いているとどうやっても飽きてくる。そもそもJAMもZARDも、筆者はきちんと聴いてはいたが激烈なファンではなかったので、これは致し方ない。また液晶パネルの感度がイマイチであったことによる誤操作が多発したため、機内オーディオ自体を終了した。飛行機はカナダ上空を東進していた。空の太陽は相変わらず高い。眠気に負けないでなどと言い聞かせながら過ごしていると、飛行機は少しずつ高度を下げ始めたようだった。

12.着陸態勢

長かったフライトもいよいよゴールが見えてきた。ニューヨーク:ジョン・F・ケネディ国際空港にはアメリカ東部時間午後4時頃の到着とアナウンスされた。着陸態勢入り前にトイレと荷物まとめを完成させ、あとはひたすら着陸を待った。席が通路側ではなかったこともあり、眼下の様子を観察することは叶わなかったが、さぞかし美しいアメリカ大陸の自然と都市を俯瞰できたことだろう。離陸時に反して、着陸はほぼ何の問題もなく遂行された。ヤマギシ機長お手柄である。まだ実感は湧かないが、これにて生涯初のアメリカ上陸、ニューヨーク上陸である。

到着後、明るさが不足気味の通路を歩き、しばらくすると入国ゲートが登場した。このエリアは厳格に撮影が禁止されているため、写真で状況を説明することができないが、アメリカ国民(グリーンカード保有者)と非アメリカ国民で対応が大違いであった。特に筆者は初のアメリカ訪問ということで、指紋が採取された。どこの国もそうであるようだが、入国時の係官の表情は険しい。もう少しラクに構えればいいのに、とも思ったが、ラクに構えて目の前で違法な何かが持ち込まれる可能性を考えると、気を抜くことは許されないのだろう。たどたどしい英語となったがなんとかくぐり抜け、めでたくジョン・F・ケネディ国際空港の入管ゾーンから外に出ることができた。

到着したターミナル7は、思いのほか小ぶりであった。降りるとすぐにタクシーに乗り込めそうなほどの広さのコンコースと、小さめの売店があるのみであった。ただし「ターミナル7」との名の通り、こうしたターミナルが他に5つ(欠番もある)あることを考えると、その大きさは推して知るべしである。今回は体力が限界ということもあり、まず空港からの脱出を目指した。脱出にあたり最も簡単な方法はタクシーであるが、せっかくのニューヨーク、鉄軌道系に今乗らずしていつ乗るか、というところである。アメリカの眩しい西日が降り注ぐ中、タクシー運転手の呼び込みを後目に、ターミナル7と地下鉄線を結ぶ「エアトレイン」のホームへ向かった。

エアトレインは見た目には普通の鉄道であった。エアというのは飛行機のことを指しているに過ぎず、語感からイメージするような近未来鉄道車両が颯爽とやってくる訳ではないが、可愛らしく乗り心地のよい車両が使われている。運行区間は1~8ターミナルを環状で経由しながら、空港と他路線接続駅(ジャマイカ(Jamaica)駅あるいはハワード・ビーチ(Howard Beach)駅)を結んでいる。面白いのは改札方式で、各ターミナルの駅ホームに改札はない。すなわちターミナル間であれば無料で利用できてしまう。これは主に空港のトランジット利用者に向けた措置と考えられる。一方で空港以外の駅間の利用には料金(5ドル)がかかり、これらは他路線接続駅の改札ですべて精算する。事情通の皆さまにおかれては、名鉄築港線、あるいは羽衣線のような集札形式であると言えばわかりやすいだろう。今回は目当ての地下鉄路線に乗り換えるため、ハワード・ビーチ駅行きを選択した。

乗車してみると、改めてJFK国際空港の広さが分かる。後に調べて分かったことだが、この空港は成田空港の約2倍の広さを持っているという。まさに羽田と成田の機能が一箇所に集積している状態である。日本、特に東京にもこの規模の空港が欲しいところであるが、成田の再拡張は内戦でも起こさない限り無理であるし、羽田の拡張にはゴジラに蒲田一帯を焼け野原にしてもらえないと難しいだろう。またこれも後に判明したことだが、このエアトレインはニューヨークのもう一つの大空港(ラガーディア空港)、更にはマンハッタンを結ぶという壮大な構想の元に建設されたものであった。しかし運営会社の資金繰り悪化により、現在運行されているJFK空港輸送路線の建設で息切れし、残念ながら採算は取れていないようだ。冷静に考えると初乗り5ドル(概ね500円以上)は安くはない。それでも赤字なら、トランジット利用者に便宜を図っている場合ではないかもしれない。

ハワード・ビーチ駅到着後に精算を済ませ、いよいよ地下鉄への乗り換えである。今回乗り換える「地下鉄A線」は、名曲「A列車で行こう(Take the A-Train)」のモデルとなった路線である。この名前は今や同名の鉄道会社運営シミュレーションゲーム、JR九州の特急列車にも採用され、どちらかというと日本ではゲームの知名度の方が少し高いかもしれない。かくいう筆者もA列車で行こうといえばゲームを思い浮かべる。プレーヤーは鉄道会社の社長として、もっぱら株取引や資産運用で生計を立てるしかないという残酷な現実を早くから指し示していた名作である。

ハワード・ビーチ駅には複々線の用地が用意されていた。しかし使用しているのは外側二線のみのようで、完全に持て余している。複々線用地の捻出に頭を悩ませている日本では考えられない豪快さである。電車は10分以上待ったところでやっとやってきた。地下鉄であるものの、緊張感のないダイヤでのんびりと走るさまは郊外電車のそれである。

A列車は最初こそ各駅に停車していたものの、他路線と合流するタイミングで急行に変貌した。登戸からの小田急線状態である。車窓はいかにもアメリカのホームドラマで出てきそうな住宅街が広がっていた。ほどなく地下トンネルに潜り、以降下車まで地上に出ることはなかった。車内は外国人ばかり、否、おそらく筆者だけが外国人であった。

今回最初のホテルはブルックリンの「ホリデイ・イン・ブルックリン・ダウンタウン(Holiday Inn Brooklyn Downtown)」であった。地下鉄駅「ホイト・スキーマーホーン(Hoyt-Schermerhorn)」を下車して徒歩数分で到着した。ホテルではパスポートの提示を求められて以降はサクサクと手続きが進み、あっさりとチェックインが完了した。パスポート偉大なり、である。

ホテルからの景色はまだ「ニューヨーク!」という趣ではなかったが、異国情緒を感じさせるには十分なものであった。半日程度のフライトを経て、成田で見た時計から少しだけしか進んでいない時刻に、言いようのない奇妙さを感じたことは記憶している。

テレビをつけるとNHK「おはよう日本」を放送していた。耳に馴染む日本語のニュースをつけると、ホテルの部屋は完全に日本であった。そう思うと、少し心強さと元気が戻ってきた気がする。チャンネルを回し、ニューヨークのもう一つの野球場:シティ・フィールド(City Field)で行われているメジャーリーグ公式戦が放送されていることに気がついた。これは今行けば間に合うのか?

そう思ってスマートフォンで検索をはじめたところで、心地よい睡魔が巡ってきた。まあいいや、無理しても仕方ない。そう思った時には既に夢の中だったかもしれない。

(中編に続く)